Projekt des Monats

Juli 2023

Erweiterung und Neuschaffung eines herausragenden Lebensraumes – die Volkmannsdorfer Brennen

(Fortsetzung Projekt des Monats vom Januar 2023)

Nachdem die ersten Schritte auf den Brennenbereichen (Details unter dem Projekt des Monats Januar 2023) erfolgreich durchgeführt werden konnten, folgte nun abschließend und plangemäß die Ansaat aller vorbereiteten Bereiche mittels Mähgutübertragung.

Zielfläche kurz vor Mähgutübertragung optimal vorbereitet: Getreidezwischeneinsaat wurde mittels Kreiselegge auf Null gesetzt (Foto: Helmut Naneder).

Auf den im Winter mit der Forstfräse bearbeiteten neuen Brennenflächen wurde im Frühjahr Getreide (Hafer) eingesät, um unerwünschten Goldrutenaufwuchs wirksam zu unterdrücken (Foto: Helmut Naneder).

Bei diesem Ansaatverfahren werden besonders wertvolle und artenreiche Wiesenbestände zur Samenreife der Zielarten auf den sogenannten Spenderflächen gemäht und das Mähgut zeitnah auf der Zielfläche dünn ausgebracht. Die im Mähgut enthaltenen Samen fallen nun auf der Fläche aus und keimen im Schutze der dünnen Mähgutschicht. Neben der vollständigen und gleichmäßigen, etwa 10 cm dicken Aufbringung, ist es äußerst wichtig, die Spenderflächen im Vorfeld sehr sorgfältig auszuwählen, um die autochthone Herkunft des Mähgutes sicherzustellen. Auch dürfen keinerlei Problemarten wie beispielsweise die Goldrute im Mähgut vorhanden sein, da sich diese dann auch auf der Zielfläche etablieren würden. Das Verfahren der Mähgutübertragung hat, neben der Sicherstellung der regionalen Herkunft, auch den Vorteil, dass es relativ kostengünstig ist und zudem auch Kleintiere mit dem Mähgut auf die Zielfläche übertragen werden.

Hochwertige Spenderfläche am Isardamm (Foto: Helmut Naneder)

Mähgutübertragung mit Silierladewagen und Dosierwalze (Foto: Helmut Naneder)

Perfektes Ergebnis: Alle vorher offenen Bodenbereiche sind dünn zugestreut, die Keimung und weitere Entwicklung findet nun unter der Mähgutschicht statt (Foto: Helmut Naneder).

Aktuell sind alle Flächenbereiche der neuen Brennenstandorte bei Volkmannsdorf mit artenreichem Mähgut beschickt. Es wird sich nun die nächsten Wochen und Monate ein artenreichen Bestand entwickeln, der letztlich dem der Spenderflächen weitgehend entspricht. Erste Pflegeschritte werden im Spätherbst diesen Jahres, vor allem aber im nächsten Jahr erforderlich sein.

Links: eine Zielart der Mähgutübertragung: die Mückenhändelwurz

Mitte: Weidenalant auf Spenderfläche

Rechts: Rarität auf einer Spenderfläche: das Weiße Waldvögelein (Fotos: Helmut Naneder).

Neben dem Samen werden bei der Mähgutübertragung oftmals auch Kleinsttiere mit in den neuen Lebensraum übertragen - wie hier der Dunkle Sichelspringer, eine etwa 5mm kleine Springspinnenart (Foto: Helmut Naneder).

Die Erfahrung zeigt, dass sich innerhalb von drei bis fünf Jahren eine artenreiche Wiesengesellschaft etabliert. Wir sind auf die weitere Entwicklung der Brennenbereiche bei Volkmannsdorf sehr gespannt und freuen uns mit unseren Projektpartnern (Bayerische Staatsforsten, die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Landshut, dem Gebietsbetreuer und den ausführenden Landwirten) über die bisherige, äußerst positive Entwicklung.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch die Regierung von Niederbayern aus Mitteln des Bayerischen Staatministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

Juni 2023

Anlage von ca. 6 Hektar Blumenwiesen

in den LPV-Mitgliedsgemeinden

Bereits am 14. und 15. Juni 2023 konnten wieder einige private und kommunale Flächen im Zuge unseres Projektes „Landshut blüht“ mit Regiosaatgut eingesät werden. Zusammen mit den Maschinenringen Vilsbiburg und Rotenburg wurden die Flächen ca. eine Woche vorher gefräst und so optimal für die Ansaat vorbereitet. Die Ansaat selbst übernahm der Saatguthersteller Johann Krimmer aus Freising, von dem auch die Saatgutmischung mit ca. 35 Arten stammt. Die Flächen verteilen sich auf das Stadtgebiet Landshut sowie die LPV-Mitgliedsgemeinden im Landkreis Landshut, und haben Größen von ca. 350m² bis ca. 10.000m².

Da das Wetter kurz nach der Ansaat wechselhafter wurde und auch der lang ersehnte Regen kam, gehen wir davon aus, dass sich die Blumenwiesen bestens entwickeln können und bereits in kurzer Zeit als Lebensraum für viele Tierarten zur Verfügung stehen. Auch werden diese blühenden Flächen das Landschaftsbild in unseren Mitgliedsgemeinden erheblich aufwerten.

Ansaat an der Kirche Schlegelsreit, Fläche privat (Foto: Tobias Lermer)

Ansaat nahe Hauzenbergersöll, Fläche privat (Foto: Tobias Lermer)

Regenrückhaltebecken Bonbruck, Fläche der Gemeinde Bodenkirchen (Foto: Tobias Lermer)

Ansaat bei Altfraunhofen, Fläche privat (Foto: Tobias Lermer)

Fläche an der Evang. Kirche Geisenhausen, Fläche der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Vilsbiburg (Foto: Tobias Lermer)

Fläche bei Vilsheim. Eigentümer BN Ortsgruppe Vilsheim (Foto: Tobias Lermer)

Der Landschaftspflegeverband Landshut e.V. bedankt sich ganz herzlich bei den Eigentümern der Flächen für die Bereitschaft, artenreiche Blumenwiesen anzulegen. Vielen Dank auch den Maschinenringen Vilsbiburg und Rottenburg sowie der Firma Krimmer für die gute Zusammenarbeit.

Gefördert wurde die Maßnahme von der Regierung von Niederbayern.

Mai 2023

Pflanzenspezialisten der Trockenhänge am Natura2000-Tag

Die Pflanzenexpertin Lisa Fleischmann und der stellvertretende Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Landshut Helmut Naneder zusammen mit dem Gebietsbetreuer Manfred Röslmair führten am Sonntag 21. Mai in die Pflanzenwelt der Isarhangleiten-Trockenhänge am Kaltellerberg.

Wiesen der Trockenhänge (Foto: M.Röslmair)

Helmut Naneder begrüßte die 15 Teilnehmer und wies auf die Besonderheit dieser Trockenhänge hin, welche schon im Mittelalter sogar für den Weinanbau genutzt wurden, das „Keltern“ sei hier namensgebend für den „Kaltellerberg“.

In der dortigen ehemaligen Kiesgrube betreut der Landschaftspflegeverband (LPV) Landshut zusammen mit dem Eigentümer, dem Markt Essenbach, die angelegten Amphibientümpel für Arten wie z. B. Laubfrosch, Kreuzkröte, Teich- und Bergmolch. Helmut Naneder konnte den interessierten Teilnehmern mehrere Bergmolche und auch eine Zauneidechse präsentieren.

Amphibientümpel mit Bergmolchen (Foto: T.Wendebourg)

Zauneidechse (Foto: T.Wendebourg)

Da diese Exkursion im Rahmen des Natura 2000-Tages stattfand, erklärte der Gebietsbetreuer Manfred Röslmair die Wichtigkeit für die Artenvielfalt dieser europäischen Natura 2000-Schutzgebiete in Form der Flora-Fauna-Habitate (FFH) und Vogelschutzgebiete (SPA). Die Trockenhänge der Isarhangleite bieten selten gewordene Lebensräume und beherbergen viele seltene Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Zauneidechse, Schlingnatter, Neuntöter, Katzenminze und Weiße Zaunrübe.

Echte Katzenminze (Foto: M.Röslmair)

Die Pflanzenexpertin Lisa Fleischmann zeigte neben Pflanzenarten wie Kuckucks-Lichtnelke und Hornklee auch einige Trockenspezialisten, wie z.B. Pechnelke, Karthäusernelke, Wiesensalbei und Thymian.

Lisa Fleischmann zeigt die besondere Pflanzenwelt (Foto: M.Röslmair).

Damit selten gewordene Pflanzen wie z.B. die Pechnelke und die Golddistel auf Flächen mit ehemaligem Vorkommen wieder vermehrt und angesiedelt werden können, hat der Landschaftspflegeverband (LPV) Landshut ein Artenhilfsprogramm ins Leben gerufen. Hierzu werden kontrolliert die Samen von seltenen Pflanzen entnommen, in Gewächshäusern der Diakonie Landshut vermehrt und dann wieder auf Naturschutzflächen angepflanzt.

Auch ein Ackerwildkräuter-Projekt auf einer Ausgleichsfläche der Marktgemeinde Essenbach wurde durch Lisa Fleischmann vorgestellt. Hier wurde ein Acker mit Sommerweizen in geringer Saatstärke angesät, um Arten wie Frauenspiegel, Kornrade, Ackerhahnenfuß und Ackerrittersporn zu fördern und zu erhalten.

Nicht nur für die teilnehmenden Kinder hatte Lisa Fleischmann Lupen ausgeteilt, mit denen man die Blüten und Blütenblätter der Pflanzen genau betrachten konnte. Sie wies auf heilende Pflanzen wie z.B. den Wiesensalbei oder das Schöllkraut hin, ließ aber auch die Kinder mit Löwenzahn Bilder malen.

Wiesensalbei (Foto: H.Naneder)

April 2023

Eine Oase mitten im Wald für Wildbienen, Amphibien und Reptilien

Auf Anregung von Revier- und Betriebsleiter Bernhard Thalhammer von der Hl. Geistspitalstiftung konnte kürzlich eine ehemalige kleine Kiesgrube als wertvolles Biotop reaktiviert werden. Die Forstverwaltung der Hl. Geistpitalstiftung und der Stadt Landshut bewirtschaftet 753 ha Wald der Stiftung und 40 ha Wald der Stadtwerke in Stadt und Landkreis Landshut. Auf ökologische Aspekte wird im Spitalsbetrieb im besonderen Maße geachtet, daher fand auch in der Vergangenheit bereits mehrfach eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit statt.

Der von Baum- und Strauchbewuchs bereits freigestellte Ausgangszustand vor den Baggerarbeiten (Foto: Lena Heim)

Im aktuellen Fall wurde eine ehemalige, aber über die Jahrzehnte völlig zugewachsene Kiesgrube im Stiftungswald östlich von Weihenstephan (Gemeinde Hohenthann) gemeinsam im Sinne der Artenvielfalt deutlich aufgewertet. Zunächst war es nötig, die Grube von sukzessivem Baum- und Strauchbewuchs weitgehend freizustellen, damit wieder Licht und Wärme für die typischen Tier- und Pflanzenarten in die Kiesgrube gelangen konnte.

Baggerarbeiten (Foto: Helmut Naneder)

Im nächsten Schritt konnte durch umfangreichen Baggereinsatz der vorhandene, größere Tümpel durch Uferabflachungen für Amphibienarten wie Teichmolch, Grasfrosch und Erdkröte ansprechend gestaltet werden. An den Ränderbereichen der ehemaligen Grube wurden die freigestellten Bereichen nun mit dem Bagger behutsam abgezogen und kleinere wie größere Steilwände geschaffen – ein künftiges Eldorado für Wildbienen, Sandlaufkäfer und Zauneidechsen.

Zauneidechse - Weibchen (links) und Männchen (Fotos: Helmut Naneder)

Sandlaufkäfer (links), Wiesen-Bocksbart und Wildbiene (Fotos: Helmut Naneder)

Grasfrosch mit Laich (links), Ringelnatter (Fotos: Helmut Naneder)

Wir danken der Hl. Geistspitalstiftung, Forstbetriebsleiter Bernhard Thalhammer, Praktikantin Lena Heim und nicht zuletzt dem großartigen Baggerfahrer Michael Paintner für die rundum gelungene Maßnahme.

März 2023

Sozialer Wohnungsbau für Upupa epops im Isartal

Wiedehopf (Foto: M. Röslmair)

Der Wiedehopf ist ein sehr auffällig aussehender Vogel mit seinem orange-braunen Gefieder an Kopf und Hals und dem schwarz-weißen Rücken und Armschwingen, welche ihm im Flug ein fast schmetterlingshaftes Aussehen verleihen. Die markante Federhaube auf seinem Kopf kann er aufrichten und weit auffächern. Zudem hat er einen langen, dünnen, gebogenen Schnabel. Er ist etwa taubengroß und hat eine Körperlänge von 28 bis 32 cm.

In der griechischen Mythologie war der Wiedehopf eng mit dem Gott des Weins Dionysos verbunden. Es wird gesagt, dass der Wiedehopf einst ein gewöhnlicher Vogel war, der sich jedoch weigerte, an den Feierlichkeiten von Dionysos teilzunehmen. Dionysos verwandelte den Vogel daraufhin in einen goldenen Wiedehopf mit wunderschönem Federkleid und einem einzigartigen Ruf. In einigen europäischen Kulturen wird der Wiedehopf als Glücksbringer betrachtet.

Der Wiedehopf ernährt sich hauptsächlich von Maulwurfsgrillen und sonstigen Grillen, Käfern, Spinnen, verschiedenen Raupen und Engerlingen, die er auf dem Boden oder in Spalten und Löchern sucht. Seine Hauptnahrung – die Maulwurfsgrille – findet er meist aktiv stochernd in sandigem Boden.

Nach 19 Tagen Brutdauer schlüpfen in der Regel fünf bis acht Jungvögel, die nach etwa vier Wochen flügge sind. Nach Verlassen des Nestes bleiben die Jungvögel noch einige Wochen in der Nähe der Eltern. Ein Wiedehopf erreicht ein Lebensalter von maximal zehn Jahren.

Wiedehopf (Foto: M. Röslmair)

Als Zugvogel hat der Wiedehopf sein Überwinterungsgebiet u. a. in Afrika, als Sommergast kommt er auch zu uns ins Isartal. Hier bevorzugt er die warmen und trockenen Hänge der Isarhangleite.

Zur Brutzeit sucht er sich halboffene lichte Waldränder mit älteren Bäumen, die ihm eine geeignete und freie Bruthöhle bieten. Da er solche Bäume in unserer heutigen Landschaft nicht mehr allzu häufig antrifft und diese zudem oft schon von früher heimkehrenden Zugvögeln wie dem Star besetzt sind, hat der Landschaftspflegeverband Landshut zusammen mit dem dort beschäftigten Gebietsbetreuer, an ausgewählten Standorten Nisthilfen als möglichen Wiedehopf-Brutplatz aufgestellt.

Wir hoffen nun mit Spannung auf eine baldige Ansiedlung dieses faszinierenden Vogels in unserer Region.

Wiedehopf-Nisthilfe (Foto: M. Röslmair)

Weitere Infos zum Wiedehopf:

Wiedehopf - Steckbrief, Verbreitung, Bilder - Vögel in Deutschland (avi-fauna.info)

Februar 2023

Pacht und Kartierung von alten Streuobstwiesen der Zisterzienserinnen-Abtei Seligenthal bei Wörnstorf

In Bayern sollen im Zuge des Streuobstpaktes 1 Million Obstbäume mit Förderung durch die Regierung gepflanzt werden. Genauso wichtig ist es allerdings, bereits vorhandene, alte Obstbaumbestände zu erhalten und zu sichern, da diese Biotope bei uns zu den artenreichsten, aber auch zu den gefährdetsten Lebensräumen gehören. Besonders für Vögel, Insekten, Fledermäuse und Kleinsäuger wie Bilche bieten diese, oft über Jahrzehnte von Menschen gepflegten und genutzten Lebensräume ideale Lebensbedingungen. Da die Nutzung der Obstwiesen wegen hohem Arbeitsaufwand, geringem Ertrag oder Nutzungsänderungen der Fläche oft aufgegeben wurden, sind in der Vergangenheit viele dieser alten Bestände verschwunden.

Seit Anfang des Jahres hat der Landschaftspflegeverband Landshut e.V. zwei alte Streuobstwiesen von der Zisterzienserinnen-Abtei Seligenthal gepachtet. Es handelt sich dabei um malerisch gelegene Grundstücke bei Wörnstorf mit einer Gesamtfläche von ca. 1,8 ha, auf denen über 200 Obstbäume zu finden sind. Die Bäume, vornehmlich Apfel und Birne, aber auch Walnuss und Zwetschgen, sind in einem recht guten, gepflegten Zustand, dürften 70-80 Jahre alt sein und haben fast alle Biotopbaumcharakter.

Blick von der von Feldern umrahmten Streuobstwiese auf die Kirche Wörnstorf

Blick auf die in der Feldflur liegende Streuobstwiese

Blick auf die an die Ortschaft Wörnstorf anschließende Streuobstwiese (Fotos: Tobias Lermer)

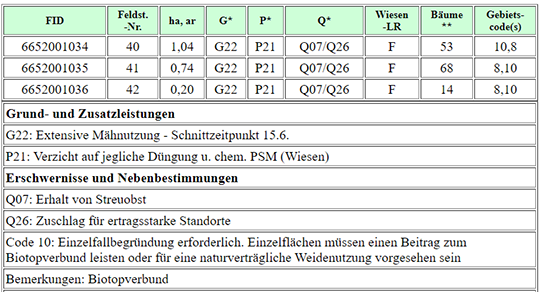

Mit Unterstützung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Landshut wurden die Bäume kartiert und vermessen, sowie Strukturen wie Baum- und Spechthöhlen, Pilze und Totholz etc. kartiert. Diese Erfassung war nötig, um einen Überblick über den Gesamtzustand der Streuobstwiesen zu bekommen und um die Flächen im Vertragsnaturschutzprogramm melden zu können. Da der Landschaftspflegeverband als landwirtschaftlicher Betrieb gemeldet ist, können wir auch auf diese Form der Förderung zugreifen und so einen Teil der hier recht anspruchsvollen Pflege refinanzieren.

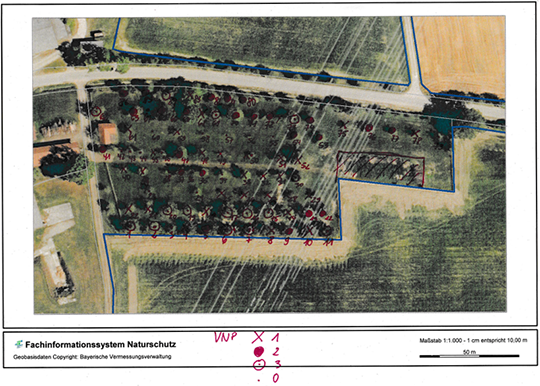

Die Kartierung der einzelnen Bäume mit Hilfe von Luftbildern diente als Grundlage für den VNP-Antrag

Auszug aus dem VNP-Bewertungsblatt

Die Einzelbaumkartierung ist auch die Basis für Pflegemaßnahmen, die nötig sind, um die alten Obstbäume noch möglichst lange zu erhalten. So sollen die Bäume nicht auf maximalen Ertrag geschnitten, sondern die Kronen entlastet werden, damit hier Schäden durch Windbruch und für die alten Bäume zu hohes Kronengewicht möglichst vermieden werden können.

Totholzstrukturen und Baumhöhlen sind an fast allen Bäumen zu finden (Foto: Tobias Lermer)

Als weitere Maßnahme ist geplant, verschiedene Artengruppen wie totholzbewohnende Käfer, Fledermäuse, Kleinsäuger und Vögel zu kartieren. Da diese Artengruppen in „unseren“ Obstwiesen ideale Lebensbedingungen vorfinden, hoffen wir auf interessante Ergebnisse.

Januar 2023

Wenn Träume wahr werden: Erweiterung und Neuschaffung eines Brennenstandortes im Isarauwald

Ein lang gehegter, gemeinschaftlicher Wunsch verschiedener örtlicher Akteure geht an der westlichen Landkreisgrenze in Erfüllung. Auf Initiative der Unteren Naturschutzbehörde und eines Landshuter Botanikers konnte durch großzügiges Einverständnis der Bayerischen Staatsforsten (Grundeigentümer) eine naturschutzfachlich äußerst hochwertige Brenne im Isarauwald zwischen Volkmannsdorf und Weixerau (Landkreis Landshut) von bedrängendem Strauchaufwuchs befreit und dadurch deutlich vergrößert werden. Zudem wurde im selben Zuge eine fast verschwundene Brenne in unmittelbarer Nähe ebenfalls wieder freigestellt.

Gebietsbetreuer Fabian Hertrich auf der durch Verbuschung fast schon verschwundenen Restbrenne (Foto: Helmut Naneder)

Mittels Forstmulchereinsatz, organisiert und finanziert von den Bayerischen Staatsforsten „Revier Bruckberg“ sowie der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt, wurde in einem ersten Arbeitsschritt der Gehölzaufwuchs entfernt. Das dadurch auf den freigestellten Flächen anfallende Häckselgut wird demnächst beseitigt

(Foto: Helmut Naneder).

Ziel ist es, die neue gewonnen Rohbodenflächen so vorzubereiten, dass im Sommer bzw. Herbst eine Neuansaat mittels Mähgutübertragung aus der bisherigen Brenne und geeigneten umliegenden Bereichen erfolgen kann. Als Zwischenschritt wird dafür im kommenden Frühjahr einmalig Sommerroggen angesät, welcher unerwünschte Neophyten wie die Goldrute unterdrückt und zudem einen ersten Nährstoffentzug ermöglicht. Der Roggen wird wiederum im Hochsommer abgeerntet und auf den so frei gewordenen Bereichen abschließend samenreifes Mähgut von höchstwertigen Naturschutzflächen aufgebracht.

Die mit Forstmulcher frei gestellten Bereiche werden sich alsbald zu artenreichen Brennenlebensräumen entwickeln (Fotos: Helmut Naneder).

In den nächsten Jahren können sich hier, entsprechend der natürlich vorhandenen Boden- und Feuchtevoraussetzungen, artenreiche Halbtrockenrasen-, Magerrasen-, und Brennenbereiche entwickeln.

Wir werden als LPV mit der Umsetzung der weiteren Maßnahmen beauftragt und freuen uns auf die spannende Aufgabe und die enge Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem örtlichen Gebietsbetreuer und den Bayerischen Staatsforsten - ganz im Sinne unserer heimischen Artenvielfalt.

Die weitere Finanzierung des Projekts erfolgt durch die Regierung von Niederbayern aus Mitteln des Bayerischen Staatministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

Unter anderem diese Arten werden die nächsten Jahre auf den neuen Brennenbereichen erwartet:

Sibirische Schwertlilie (Foto: H. Naneder)

Kreuz-Enzian, Helm-Knabenkraut und Sumpf-Stendelwurz (Fotos: H. Naneder)

Dezember 2022

Jagd und Naturschutz -

Veranstaltung zur Zusammenarbeit im Wiesenbrüterschutz

Das Isarmoos im Landkreis Landshut ist, neben noch vorhandenen Wiesen, mittlerweile stark von Ackerflächen geprägt. Das Moos bietet dennoch Lebensraum für viele Arten der Agrarlandschaft, wie Rebhuhn und Feldhase. Zudem nutzen diesen Lebensraum Wiesenbrüter wie Kiebitz und Großer Brachvogel. Aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen stehen diese Arten mittlerweile auf der Roten Liste Bayern unter „stark gefährdet“ oder gar „vom Aussterben bedroht“.

Kiebitz in optimalem Lebensraum (Foto: H.Naneder)

Jäger wie Naturschützer versuchen, bedrohte Arten zu erhalten, die oftmals ähnliche Lebensraumbedingungen benötigen und für die es daher auch ähnlicher Artenschutzmaßnahmen bedarf. Daher organisierte der Landschaftspflegeverband Landshut kürzlich zusammen mit dem hier beschäftigten Gebietsbetreuer Manfred Röslmair eine Abendveranstaltung im Gasthof Luginger in Mirskofen mit der örtlichen Jägerschaft, um die diesbezügliche Zusammenarbeit vor Ort zu fördern.

Da hierzu auch das Prädatorenmanagement erforderlich ist, hielt der externe Referent Dirk Ullmann einen Vortrag zu diesem Thema. Dirk Ullmann ist Berufsjäger am Flughafen München und gleichzeitig Naturschützer, z.B. beim Landesbund für Vogelschutz, wodurch er die Belange von Jagd und Naturschutz kennt.

Der Einladung des Landschaftspflegeverband Landshut folgten ca. 30 Teilnehmer, welche die vorgetragenen Themen im Anschluss rege diskutierten. Des Weiteren wurden Gründe für den Rückgang von Niederwild und Wiesenbrüter besprochen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesucht.

Die Veranstaltung zeigte, dass ein regelmäßiger konstruktiver Austausch über die vielen gemeinsamen Themen zwischen Jagd und Naturschutz sinnvoll ist. Daher ist für 2023 ein weiterer Termin geplant.

Großer Brachvogel in Wiese (Foto: H.Naneder)

Hintergrund:

Wiesenbrütergebiete befinden sich oftmals in ehemaligen Niedermoorgebieten wie dem Isarmoos. In diesen, durch Grundwassereinfluss ursprünglich sehr feuchten Wiesen konnten fast keine Mäuse im Boden leben, wodurch hier auch deren Fressfeinde, z.B. der Fuchs, fern blieben.

Um diese feuchten Wiesen landwirtschaftlich nutzbar zu machen, wurden insbesondere in den letzten 100 Jahren diese Niedermoorgebiete sukzessive entwässert. Dadurch schaffte der Mensch nicht nur einen neuen Lebensraum für die Mäuse, sondern somit auch indirekt für deren Fressfeinde, welche seither auch ein Problem für die Gelege und Küken der Wiesenbrüter darstellen.

Da die Bestände der Wiesenbrüter in den letzten 30 Jahren um über 80% zurückgingen, ist es erforderlich geworden, dass beispielsweise die Nester und Küken des Großen Brachvogels mit Elektrozäunen vor den Fressfeinden geschützt werden und Jäger bei der hohen Anzahl an Beutegreifern, wie zum Beispiel Fuchs und Wiesel regulierend eingreifen.

Elektro-Großzäunung für Wiesenbrüter (Foto: H. Naneder)

Weitere Probleme für die Nester und Küken von Rebhuhn, Kiebitz und Brachvogel wurden diskutiert, wie z.B. die Störungen durch die ständig steigende Anzahl von Erholungssuchenden und Spaziergängern mit nicht angeleinten Hunden, die oftmals die Wege verlassen und die brütenden Vögel und deren Nester in Gefahr bringen. Hierüber sollen die Erholungssuchenden und Spaziergänger künftig durch eine zusätzliche Beschilderung und weitere Aufklärung aufmerksam gemacht werden.

Rebhuhn-Paar im Acker (Foto: H. Naneder)

November 2022

Pflanzung von Obstgehölzen in unseren Mitgliedsgemeinden

Unsere jährliche Obstbaumpflanzung gehört zu den letzten großen Maßnahmen im Jahresverlauf, die von uns umgesetzt werden. Auf Grund der meist trockenen Frühjahre und Frühsommer hat sich die Pflanzung der Obstgehölze in den Herbst/Wintermonaten bewährt.

Die Bäume gehen in die Ruhephase und deshalb hält sich der Stress durch die Pflanzung in Grenzen. Wenn dann im Frühjahr die Vegetationsphase beginnt, sind die Bäume bereits an Ihrem Standort, das Substrat im Pflanzloch hat sich über den Winter um die Wurzeln herum gesetzt, so dass in Ruhe neue Wurzeln und Blätter ausgebildet werden können. Dies sind entscheidende Vorteile, die die Überlebenswahrscheinlichkeit der im Herbst gepflanzten Bäume gegenüber denen, die im Frühjahr gepflanzt werden, stark erhöhen.

Neu angelegte, den Altbestand ergänzende Streuobstwiese in der Gemeinde Kröning auf einer von uns im Frühjahr angesäten Blumenwiese

In diesem Jahr wurden fast 400 Bäume in Stadt und Landkreis Landshut von uns gepflanzt. Seit dem Jahr 2016 bereichern somit ca. 1600 neue Obstbäume in unseren Mitgliedsgemeinden das Landschaftsbild und leisten einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Die Kombination aus Blumenwiesenansaat im Frühjahr und einer folgenden Obstbaumpflanzung im Herbst erfreut sich großer Beliebtheit und erhöht die Biodiversität auf diesen, vorher meist intensiv genutzten Flächen im Laufe der Zeit um ein Vielfaches.

Neu angelegte Streuobstwiese in Waldrandlage der Gemeinde Bodenkirchen auf einer von uns im Frühjahr angesäten Blumenwiese

Links: neu angelegte Streuobstwiese in der Gemeinde Bodenkirchen auf einer von uns im Frühjahr angesäten Blumenwiese

Rechts: neu angelegte Streuobstwiese in der Gemeinde Schalkham (Fotos: Tobias Lermer)

Oktober 2022

Gewässerunterhaltung in Neufahrn – ganz im Sinne des Amphibienschutzes

Im Bereich der Gemeinde Neufahrn wurden mittels Spezialgerät zwei vorhandene, aber teils schon arg vom Austrocknen, teils von kompletter Verschilfung bedrohte Teiche renaturiert.

Durch die nun entstandenen besonnten Bereiche haben vorkommende Amphibienarten wie Grasfrosch, Wasserfrosch und Erdkröte wieder einen geeigneten Lebensraum für das Ablaichen in den nächsten Jahren. Zudem wurde ein neuer, fischfreier Bereich in einem Teich angelegt.

Durch behutsame Gestaltung mit Spezialgerät konnten Amphibienlebensräume erhalten bzw. neu geschaffen werden.

Davon profitieren Grasfrosch (oben) und Erdkröte (unten-links), aber auch der farbenprächtige Eisvogel (Fotos: Helmut Naneder).

Die Maßnahme zeigt deutlich, dass ohne fachgerechte Pflege viele Lebensräume für bedrohte Arten zum Nachteil unserer Artenvielfalt verschwinden würden. Dem entschlossen und vielfältig entgegenzuwirken ist eine zentrale Aufgabe der bayerischen Landschaftspflegeverbände.

Zum Artikel in der Landshuter Zeitung vom 27. Oktober 2022