Projekt des Monats

September 2022

Vom kargen Bracheacker zum Hort der Artenvielfalt, Teil 2 - ein Lebensraum entwickelt sich

Die Hüttenkofener Heide,

die erfolgreiche Fortsetzung eines Gemeinschaftsprojektes

(siehe dazu auch Projekt des Monats August 2021)

Auf der etwa drei Hektar großen Fläche – einer Enklave im Isartalauwald östlich von Niederaichbach – tut sich was. Im Jahr 2021 startete das Projekt als Gemeinschaftsaktion mit den beiden Flächeneigentümern, dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern (Kreisgruppe Landshut) und der Gemeinde Niederaichbach.

Mittlerweile hat sich daraus ein regelrechter Hotspot der Artenvielfalt entwickelt. In kürzester Zeit sind hier besonders wertvolle Trockenlebensräume entstanden, welche im eher intensiv genutzten Umfeld ihres Gleichen suchen. Erreicht wurde dies – nach Flächenvorbereitung und Aufbringung von äußerst hochwertigem Mähgut ausgewählter Naturschutzflächen – durch konsequente und fachgerechte Flächenpflege.

Flächenpflege mit Schonbrache für Insektenschutz

Seit Frühjahr und Sommer 2022 kann nicht nur ein erstaunlicher Blühaspekt auf der Gesamtfläche bewundert werden, ebenso erweist sich die dort mittlerweile anzutreffende Flora und Fauna – insbesondere wenn man die kurze Zeit der Anlage betrachtet – als geradezu sensationell.

Brauner Bär (oben links), Raupe des Taubenschwänzchens (Mitte) und Goldene Acht (rechtes Bild sowie Video)

Auch Blindschleiche (links) und Zauneidechse schätzen den neuen Lebensraum

(Fotos: Helmut Naneder).

August 2022

Verbesserungsgebot statt Verschlechterungsverbot – ökologische Aufwertungen im FFH-Gebiet Bucher Graben (Marktgemeinde Altdorf)

Durch die Einsaat eines etwa 8.000 m² großen, markteigenen Regenrückhaltebeckens mit hochwertigem, autochthonem Saatgut konnte aus dem vorher artenarmen Grünland eine artenreiche Blumenwiese geschaffen werden. Trotz teils schwieriger Witterungsbedingungen zeigt sich das sehr zufriedenstellende Resultat schon nach wenigen Wochen in einer erstaunlich üppigen Blütenpracht.

Die Blumenwiese, 4 Wochen nach der Einsaat ...

... und 10 Wochen nach der Einsaat

Bürgermeister Sebastian Stanglmaier unterstützte zudem auch sofort unser Vorhaben, ein neues Amphibienbiotop im unmittelbaren Umfeld anzulegen. Das neue, flache Gewässer dient der Stärkung der vorhandenen Gelbbauchunkenpopulation und der Wiederansiedlung des Laubfrosches.

Das neue Amphibienbiotop entsteht ...

... mit aktiver Wiederansiedlung des Laubfrosches durch unser Amphibienvermehrungsprojekt.

(Fotos: Helmut Naneder)

Gefördert wurde die Maßnahme von der Regierung von Niederbayern mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

Wir sind schon mehr als gespannt, was sich nächstes Jahr in diesem Bereich des besonders wertvollen Bucher Grabens alles tut!

Lesen Sie zum Thema auch den Artikel der Landshuter Zeitung vom 7. Oktober 2022.

Juli 2022

3. Niederbayerische Landschaftspflegetage – erfolgreich für die Artenvielfalt!

Veranstaltet von der Regierung von Niederbayern – Höhere Naturschutzbehörde – gemeinsam mit der Landmaschinenschule Landshut-Schönbrunn des Bezirks Niederbayern in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband Landshut e.V. sowie den Unteren Naturschutzbehörden von Stadt und Landkreis Landshut lassen sich die 3. Niederbayerischen Landschafspflegetage (am 6. Und 7. Juli 2022) sicherlich als toller Erfolg verbuchen. Beide Tage waren ausgezeichnet besucht, bei den Vorträgen war alle Plätze gefüllt.

Die Veranstaltung richtete sich an Kommunalpolitiker, Planer, Behördenvertreter sowie Praktiker der Landschaftspflege und hatte neben Fachvorträgen, Best-Practice-Beispielen und Messebetrieb auch wieder Maschinenvorführungen sowie diverse Praxiseinsätze im Gelände aufzubieten.

Maschinenvorführung im Gelände

Mähtrack mit Doppelmessermähwerk und Kreiselschwader

Spezial-Rundballenpresse für labiles Gelände

Spezialgerät zur Bergung von Rundballen in schwierigem (wenig tragfähigem) Gelände

Schwerpunkt der beiden Tage war die Schaffung von Artenvielfalt durch die Anlage artenreicher Wiesen mit Naturgemischen. Unbestritten haben Arten- und blütenreiche Wiesen für die Bewahrung der Artenvielfalt unserer niederbayerischen Heimat eine geradezu herausragende Bedeutung. Von zentraler Wichtigkeit ist hierbei die Anreicherung oder Neuschaffung von Wiesen mit standorttypischen Arten aus regionalem Saatgut. Gebietsheimische, vor Ort gewonnene (autochthone) Naturgemische, ob als Mäh-, Drusch- oder Rechengut übertragen, sind dabei in Fachkreisen das absolute Optimum. Dies zu vermitteln war folgerichtig auch das wichtigste Anliegen der Landschaftspflegetage. Am Abend des 06.07.2022 gab es zudem noch einen öffentlichen Multivisions-Vortrag von Roland Günter mit dem Thema "Wunder Welt Wiese", welcher ebenso hervorragend bei den Besuchern ankam.

Praxisvorführung zur Mähgutübertragung mit Silierwagen und Dosierwalze

Wir gratulieren der Höheren Niederschutzbehörde und der Landmaschinenschule Landshut-Schönbrunn zur perfekten Organisation und allen Beteiligten zu diesem schönen Erfolg für den Naturschutz und der Landschaftspflege – weit über die Region von Landshut und auch über Niederbayern hinaus.

Auch unsere Graurinder zeigten sich interessiert an den Geschehnissen rund um die Landschaftspflegetage.

Juni 2022

Anlage von artenreichen Blumenwiesen 2022

In den letzten zwei Juniwochen wurden vom Landschaftspflegeverband Landshut e.V. in Stadt und Landkreis Landshut ca. 9,5 ha Blumenwiesen angelegt. Die Flächen wurden mit einer Fräse für die Einsaat vorbereitet.

Das Gespann, mit dem die Ansaat durchgeführt wurde

Bereits in Kürze wird diese Fläche eine blütenreiche Wiese sein.

Das Saatgut, das sich aus 25 Wildkräuterarten und 6 Grasarten im Verhältnis 50:50 zusammensetzt, konnte dann in den letzten Tagen bei geeigneter Witterung ausgebracht werden. Da die Saatgutmischung sehr fein ist, muss diese mit Füllmaterial, in unserem Fall mit Maisbruch, gestreckt werden.

Das mit Maisbruch gestreckte Saatgut

Durch die momentan vorherrschende Bodenfeuchte sind wir zuversichtlich, dass auch die diesjährige Saat gut aufwächst und wir im nächsten Jahr auf den Flächen noch schöne Blumenwiesen zu bestaunen haben.

Der Landschaftspflegeverband Landshut e.V. bedankt sich besonders bei den Flächeneigentümern, den beteiligten Landwirten und den Maschinenringen Landshut/Rottenburg und Vilsbiburg für die reibungslose Umsetzung der Maßnahme.

Mai 2022

Umweltbildungsprojekt Blütezeit Landshut

Das Projekt „Blütezeit Landshut“ entstand als Modul eines Landschaftspflegeantrages der sich mit der Vermehrung seltener und landkreisbedeutsamer Pflanzenarten befasst. Diese Umweltbildungsmaßnahme des Landschaftspflegeverbandes Landshut (LPV) dient dazu, dem Rückgang der Biodiversität entgegenzuwirken, dadurch die Insektenvielfalt zu erhöhen und die bayerische Landschaft wieder zum Erblühen zu bringen.

pikierte Saaten

Pflanzen für die Aussaat im Frühjahr

Um die Natur- und Landschaftspflege in der Bevölkerung sicht- und erlebbar zu machen, wird durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit die Akzeptanz und das Verständnis für Landschaftspflegemaßnahmen in Gemeindebereichen des Landkreises und im Gebiet der Stadt Landshut erhöht und soll so zu entsprechenden Verhaltensänderungen seitens der Bevölkerung führen. In den vergangenen Wochen und Monaten fanden einige sehr interessante Workshops mit Schulklassen und Vereinen unter der Führung von Lisa Fleischmann statt, bei denen den Teilnehmern verschiedene Wildpflanzenarten und deren Wert für Natur und Mensch vor Augen geführt wurde.

Hier sieht man die verschiedenen Wachstumsphasen.

Die Zeitungsartikel zu den einzelnen Veranstaltungen stehen Ihnen unter „Presseberichte“ zur Verfügung.

April 2022

Brachvogelschutz mit Drohne

Der Große Brachvogel war früher in den ehemaligen Niedermoorgebieten im Isartal zahlreich anzutreffen. Sein Bestand ging auch im Landkreis Landshut in den letzten 30 Jahren stark zurück, er ist mittlerweile bayernweit vom Aussterben bedroht.

Großer Brachvogel

Gründe für diesen Rückgang liegen vor allem im Lebensraumverlust, Intensivierung der Landwirtschaft und erhöhten Prädation. Die Vermehrung von Fressfeinden wurde auch durch die Entwässerung von Niedermooren begünstigt.

Daten von Temperatursensoren, die in die Nester zu den Eiern gelegt wurden, ergaben, dass das Ausrauben der Gelege hauptsächlich nachts zwischen 22Uhr und 4 Uhr stattfand, wo nächtliche Räuber, wie Fuchs, Dachs oder Marder unterwegs sind.

Um die Brachvogelnester zu schützen und möglichst vielen Küken zum Schlupf zu verhelfen, versucht der Landschaftspflegeverband Landshut zusammen mit dem hier beschäftigten Gebietsbetreuer, möglichst viele Brachvogelgelege zu finden und diese Nester mit einem Elektrozaun vor diesen nächtlichen Räubern zu schützen.

Gelege des Großen Brachvogels mit 4 Eiern

Elektrozaun zum Schutz des Brachvogelgeleges vor Fressfeinden

Die staatliche Vogelschutzwarte am Landesamt für Umwelt erforscht derzeit im Rahmen eines mehrjährigen Projekts die Möglichkeiten der Drohnenunterstützung im Naturschutz. Eine Einsatzmöglichkeit von Drohnen ist die Suche von Brachvogelgelegen mit Hilfe einer montierten Wärmebildkamera, welche im April 2022 an 2 Tagen im Vogelschutzgebiet „Mettenbacher und Grießenbacher Moos“ erprobt wurde.

Drohne mit Wärmebildkamera

Da diese Wärmebildkamera Temperaturunterschiede erfasst, mussten die Flächen schon zu Sonnenaufgang ab 6 Uhr mit der Drohne abgeflogen werden, da hier der Boden noch kalt und damit der „Wärmekontrast“ zu brütenden Brachvögeln und deren Eiern möglichst groß war.

Drohnenstart in der Morgendämmerung

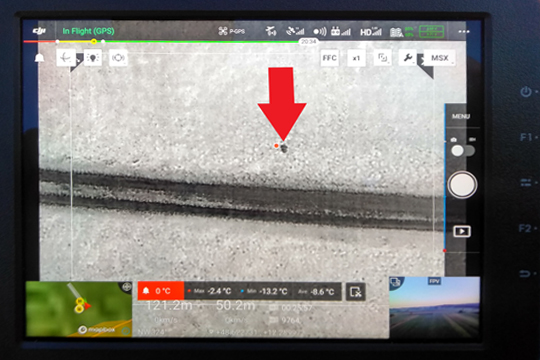

Wird ein brütender Bachvogel auf seinem Nest sitzend entdeckt, stellt sich dieser auf dem Monitor als dunkler Punkt dar, welcher zudem auf dem Monitor mit einem roten Punkt gekennzeichnet wird und zugleich ein Warnton ertönt, um den Drohnenpiloten darauf aufmerksam zu machen.

Von Wärmebildkamera erfasstes Objekt, dargestellt als dunkler Punkt (siehe roter Pfeil)

Mit Unterstützung dieser Technik konnten bislang über ein Drittel der Brachvogelgelege im Mettenbacher und Grießenbacher Moos entdeckt und geschützt werden.

Ein großer Dank gilt nicht nur der staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch, sondern besonders den Bewirtschaftern der Flächen, die hier den Brachvogelschutz vorbildlich unterstützen und z. T. selbst Gelege entdecken und melden, damit diese geschützt werden können!

März 2022

Eine Heimstatt für Meister Adebar im Tal der Großen Laber

Nachdem in den 1980er Jahren aufgrund verheerender Bestandsrückgänge ein Aussterben des Weißstorches in Bayern zu befürchten war, hat sich erfreulicherweise der Bestand in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich erholt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen schlägt sich in vielen Bereichen das Engagement der Kommunen mit der Anlage von Ausgleichs- bzw. Kompensationsflächen positiv nieder. Zum anderen wurden die Energieversorger zur Sicherung gefährlicher – für die Vögel oft tödliche Stromschläge verursachende – Mittelspannungsmasten gesetzlich verpflichtet.

Ein besetzter Storchenhorst aus den Vorjahren im Labertal/Pfeffenhausen

(Foto: Helmut Naneder)

Nicht zuletzt haben auch die umfangreichen Aktivitäten der Naturschutzverbände im Sinne der Lebensraumverbesserung sowie gezielter Flächenankauf dazu beigetragen, dass sich der Weißstorch bei uns wieder im Aufwind befindet.

Unverpaarte Jungstörche sind oftmals in Trupps unterwegs (Foto: Helmut Naneder).

Der Schwerpunkt der Verbreitung des Weißstorches im Raum Landshut liegt eindeutig im nördlichen Landkreis. Die letzten Jahre waren in Pfeffenhausen, Neufahrn, Ergoldsbach und bei Rottenburg regelmäßig erfolgreiche Bruten zu verzeichnen.

Ein Storch bei der Nahrungsaufnahme – er schleudert die Beute mit einer ruckartigen Bewegung in den Rachen (Foto: Helmut Naneder).

Um diese bestehende Population entlang der Großen Laber zu stärken und innerartliche Streitigkeiten um bestehende Horste zu mildern, wurde nun eine neue Nisthilfe im Bereich der Stadt Rottenburg – genauer beim Gasthof Burger in Oberhatzkofen – angebracht. Entwickelt wurde die Idee für eine weitere Storchennisthilfe bei eine Workshop im Rahmen des „Stadt-Land-Fluss-Projektes“, welches wiederum aus den Aktivitäten rund um den „Markplatz der biologischen Vielfalt“ der Stadt Rottenburg hervorging.

Die von Sebastian Haindl gefertigte neue Nisthilfe (Foto: Helmut Naneder)

Der Vorschlag für diesen idealen Standort kam von der Stadt Rottenburg durch 1. Bgm. Alfred Holzner und Veronika Oberpriller. Der LPV übernahm gemeinsam mit Gebäudebrüterberater Gerd Röhrdanz und Manfred Dichtl vom LBV die fachliche Beratung bzgl. der standörtlichen Eignung und genauen Lage sowie der Ausformung der Nistplattform.

Montage der Plattform mittels Drehleiter durch die Zimmerei Loibl und die Feuerwehr Rottenburg (Foto: Helmut Naneder)

Sebastian Haindl aus Seidersbuch fertigte im Eiltempo die Nisthilfe und die Zimmerei Loibl montierte die Plattform unter tatkräftiger Hilfe der Feuerwehr Rottenburg mittels Drehleiter auf das Dach der Familie Burger. Finanziert wurde die Maßnahme über die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Landshut (staatliche Mittel der Regierung von Niederbayern).

Die fertig montierte Nisthilfe auf der Hopfentrocknungsanlage des Gasthofs Burger in Oberhatzkofen (Foto: Veronika Oberpriller).

„Auch dieses schöne Projekt zeigt eindrucksvoll, dass viel Positives für den Artenschutz erreicht werden kann, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, brachte es Bürgermeister Alfred Holzner vor Ort auf den Punkt.

Februar 2022

Aus Querverbau wird Lebensraum -

aus der Not eine Tugend gemacht.

Durch vorbildliches Engagement und Zusammenarbeit von Kreisfischereiverein Vilsbiburg e.V., Landschaftspflegeverband Landshut e.V. und dem Wasserwirtschaftsamt Landshut konnte aus mehreren alten Querbauwerken im Vilskanal bei Vilssöhl ein durchgängiger und als Laichplatz geeigneter Lebensraum entstehen.

Der für Fische unpassierbare Bereich vor Umsetzung der Maßnahme

Dass einige Fischarten oft auch Ihren Laichwanderungen in Flüssen durch Querbauwerke behindert werden ist ein Problem, das nur durch den Rückbau der Hindernisse zu lösen ist. Der Hinweis auf den für wanderwillige Fische nicht passierbaren Bereich im Vilskanal kam vom Kreisfischereiverein Vilsbiburg, der seine Gewässerstrecken und die dort herrschenden Probleme für die Fische sehr gut kennt. Von uns wurde ein Konzept erarbeitet, den Querverbau in einen für kieslaichende Fischarten geeigneten Laichplatz umzuwandeln. Dieser Vorschlag wurde der Flussmeisterstelle und den Planern vom Wasserwirtschaftsamt Landshut vorgelegt. Bereits zwei Wochen später kam die Zusage vom Wasserwirtschaftsamt, die Maßnahme im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen.

Bagger mit Stockfräse. Mittels Fräse wurden die hölzernen Sohlschwellen auf ca. 1,5 m angefräst und somit durchgängig für Wasserorganismen.

Die Arbeiten wurden am 15. und 16.02 durch das eigene Personal der Flussmeisterstelle in vorbildlicher Weise umgesetzt. Die Querbauwerke wurden teilweise entfernt, damit diese durchgängig wurden, und Kies in geeigneter Korngröße eingebracht. Hinter den verbleibenden Resten der Sohlschwellen wurden Kiesdepots angelegt, von denen aus Kies nach und nach in die entstandenen schnellfließenden Bereiche nachrutschen kann und so ideale Bedingungen als Laichplatz, besonders für die gefährdete Nase bietet.

Der ehemals undurchgängige Bereich ist nach der Umgestaltung als Laichplatz nutzbar.

(Fotos: Tobias Lermer)

Wir bedanken uns beim Kreisfischereiverein Vilsbiburg, beim Wasserwirtschaftsamt Landshut und bei der Flussmeisterstelle für die gute Zusammenarbeit.

Januar 2022

Schaffung von Wohnraum für die Wasseramsel

Die Wasseramsel (Cinclus cinclus) ist im Bereich Landshut grundsätzlich ein sehr seltener gefiederter Geselle. Vor allem im Winter kommt sie aber immer wieder an geeigneten, schnell fließenden und strukturreichen Gewässerabschnitten an der Isar und deren Zuflüssen aus dem Hügelland vor. Die Wasseramsel besitzt in der Vogelwelt absolut herausragende Fähigkeiten. So ist sie die einzige heimische Singvogelart, die aktiv tauchen und sogar unter Wasser - am rauen Gewässergrund festgekrallt - laufen kann. Auch der im Jahreslauf recht frühe Brutbeginn ab Februar ist eher ungewöhnlich für unsere Singvögel.

Die Wasseramsel (Foto: Helmut Naneder)

Um eine dauerhafte Ansiedlung und Brut für diese bemerkenswerte Art zu erleichtern, hat der LPV nun an seit mehreren Jahren bekannten Überwinterungsgebieten der Wasseramsel geeignete Nistkästen für diese erstaunliche Vogelart angebracht. Wichtig ist hierbei die spezielle Bauart des Nistkastens, welcher nur von unten offen und zugänglich ist. Außerdem muss die Nisthilfe in etwa einem Meter Höhe möglichst direkt über dem Wasser angebracht werden.

Die Nistkästen werden direkt über dem Wasser angebracht. (Fotos: Helmut Naneder)

Wir danken den Grundstückseigentümern für die Ermöglichung der Anbringung der Nisthilfen und sehen einer baldigen Ansiedlung durchaus optimistisch entgegen.

Weitere Informationen zur Wasseramsel gibt es hier:

Wasseramsel - LBV - Gemeinsam Bayerns Natur schützen

Dezember 2021

Schilfmahd im Winter - wichtig für den Erhalt von Lebensräumen

Wie jedes Jahr führt der Landschaftspflegeverband in den Wintermonaten auf landkreiseigenen Flächen eine maschinelle Schilfmahd durch. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Isartal – genauer im Mettenbacher-Grießenbacher Moos.

Damit Wiesenbrüterlebensräume und artenreiche Wiesen offen bleiben, muss das Schilf durch Mahd zurückgedrängt werden.

Mit Hilfe eines umgebauten Pistenbullys mit Kettenantrieb ist es möglich, auch sumpfige und schwer zugängliche Bereiche möglichst schonend zu mähen. Würden bestehende Schilfbereiche nicht gemäht, wachsen diese auf Dauer mit Sträuchern und Bäumen zu und dieser wertvolle Lebensraum ginge verloren. Andererseits wird durch die Mahd zuverlässig verhindert, dass artenreiche Feucht- und Streuwiesen zunehmend vom Schilf eingenommen werden.

Spezialeinsatz in schwierigem Gelände: der Pistenbully kann auch labiles Gelände befahren.

Die Mahd von Schilfbereichen ist nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz erst ab Oktober bis Ende Februar zulässig. Dies ist vor allem mit der Rücksicht auf Vogelbruten in den Schilfbeständen begründet.

Typische Bewohner von Schilfbereichen sind der Drosselrohrsänger (links) und das Blaukehlchen. (Fotos: Helmut Naneder)